Mokkatasse MELONE

| 379,00 € |

| (inkl. 19% MwSt.) |

Marken mit langer Tradition finden Sie neben jungen Designerlabeln und Herstellern die Sie vielleicht noch nie im Designbereich wahrgenommen haben. In der heutigen Warenwelt steht eine Marke für mehr oder weniger gerechtfertigtes Vertrauen der Verbraucher in Proportion zum Marketingbudget. Formost spricht lieber vom Gebrauch und wirklich gerechtfertigten Vertrauen und prüft seine Hersteller intensiv. Sollten Sie unser Siegel "gute Ware" bei einem Produkt finden, handelt es sich um ein Markenprodukt nach unserem Geschmack.

So zart und doch so robust: Das Geheimnis um die Herstellung des Porzellans beschäftigte die westliche Welt seit jeher. Es zu lüften erforderte wahrlich alchemistischen Spürsinn. Und doch sind nur drei “Zutaten“ nötig, Feldspat, Quarz und Kaolin, um feinstes Porzellan herzustellen. Nur, das Verhältnis macht’s! Die zähflüssige Gußmasse für Formen, die gegossen werden können, kann gleich verarbeitet werden. Die Drehmasse für Flachteile – wie beispielsweise Teller – muss einige Monate „mauken“ (reifen), um die ideale Konsistenz zu zu erlangen. Dabei erfordert die Bestimmung des richtigen Zeitpunktes für die Verarbeitung viel Erfahrung und Fingerspitzengefühl.

Alle runden, offenen Geschirr- und Ziergegenstände werden in der Dreherei gefertigt. Teller, Untertassen, Schüsseln, Schalen, etc. werden über der Gipsform gedreht, welche die innere Form bestimmt. Die äußere Form wird mit der Drehschablone erzielt. Nach einer Trocknungszeit von einigen Stunden reißt die Porzellanmasse exakt an der durch die Form bestimmten Kante, dem Tellerrand.

Hohlteile und Figuren werden gegossen. Sobald die flüssige Gußmasse in der Gipsform ist, saugt die trockene Form das Wasser an: Die Porzellanmasse verfestigt sich. Einige Minuten später wird die spezifische Dichte überprüft und der überflüssige Anteil ausgegossen.Die Form wird geöffnet und die Rohware vorsichtig herausgenommen.

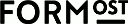

Der nächste Schritt ist das „Garnieren“, das Zusammensetzen der Einzelteile. Dabei werden die einzelnen Stücke der gegossenen oder gedrehten Rohware mit den ebenfalls gegossenen oder von Hand geformten Teilen mit dickflüssiger Porzellanmasse zusammengeklebt, verziert und zur endgültigen Form veredelt. Selbst bei verhältnismäßig einfachen Formen, wie zum Beispiel bei Kaffeetassen, wird der Henkel extra geformt und anschließend garniert, also mit dem Becher zusammengefügt.

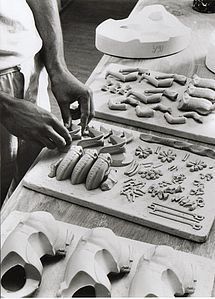

Durch das erste Brennen – den Glühbrand bei 930°C – erreicht die Rohware eine gewisse Härte, aber ihre Oberfläche bleibt in einem porösen, rauen Zustand. Diese saugfähige Oberfläche ist die Voraussetzung für das Glasieren.

Nach dem Glühbrand wird das Rohporzellan überprüft, entstaubt und der „Bindenschild“ mit kobaltblauer Farbe aufgestempelt. Dieses Zeichen, das Hauswappen der Babenberger, stammt aus der Zeit Kaiserin Maria Theresias und wird seither als Markenzeichen der Wiener Porzellanmanufaktur eingesetzt. Es befindet sich unter der Glasur und wird dadurch geschützt.

Alle Gegenstände werden händisch glasiert. Die Glasur ist ein Gemisch aus Quarz, Feldspat, wenig Kaolin und Dolomit. Die poröse Rohware saugt beim Eintauchen innerhalb von Sekunden die Glasur an und es bildet sich an der Oberfläche eine feine Glasurschicht. Henkel oder Knauf sowie Ränder und Kanten werden mit dem Pinsel präzise retuschiert. Von den Sohlenstellen (Fuß des Stückes) wird die überschüssige Glasur entfernt, um ein Festkleben an der Auflage (die sogenannte Pomse) zu verhindern.

Nach dem Glasieren kommt die Rohware zum Glattbrand, wegen der hohen Temperatur von 1380°C auch Hauptbrand genannt. Dort bekommt das Porzellan eine sehr dichte, glasige Oberfläche, die nach dem Abkühlen eine erstaunlich hohe Härte aufweist. Porzellan besitzt fast die gleiche Druckfestigkeit wie Stahl. Durch den Hauptbrand „sintern“ (schrumpfen) einzelne Stücke um bis zu 14%, d. h. diese Verkleinerung muss schon bei der Herstellung der Form einberechnet werden.

Bei Manufakturporzellan unterscheidet man drei Malereitechniken:

Augarten wendet die sogenannte Aufglasurtechnik bei der Malerei an. Mit feinsten Pinselstrichen oder mit Tuschfeder wird auf die bereits zweimal gebrannte weiße Ware Farbe aufgetragen. Diese Technik ermöglicht das feine, nuancenreiche und künstlerisch hochwertige Dekor, welches die lange Tradition der Wiener Porzellanmanufaktur Augarten auszeichnet.Für die Bemalung werden spezielle Farben verwendet, die durch den Brand bei 820°C mit der Glasur verschmelzen.Die Glassubstanz in der Farbe verbindet sich mit der Glasur und haftet fest an der Porzellanoberfläche. Bei mehrfarbigen Dekoren sind bis zu sechs Zwischenbrände erforderlich, die das perfekte künstlerische Gesamtbild ermöglichen.

Die Bemalung des Weißporzellans wird von den, auf verschiedene Motive spezialisierten Künstlern nach Vorlagen gestaltet und von Hand bemalt. Dadurch ist jedes Stück ein Unikat.Bei den Porzellanmalern gibt es drei Gruppen von Spezialisten:

Jeder Porzellanmaler hat seine eigene Nummer, die auf der Rückseite des neuen Porzellanprodukts von ihm aufgemalt wird, wodurch es gleichzeitig signiert wird.

Oft

erhalten die Farben erst durch das Brennen ihre Leuchtkraft und

Brillanz. Um Gold zu erzielen, wird 24-karätiger Goldstaub in

Flüssigkeit aufgelöst. Durch den Brand entsteht ein matter Goldton und

erst nach dem Polieren mit Meeressand und Achat erscheint der schöne

Glanz.

Drehen |

Bemalen |

Entwürfe und Formen |

Erstes Brennen |

Glasieren |

Rohmaterial |

Garnieren |

Giessen |

Zweites Brennen |

Signierung |

FORMOST in Berlin

Hackesche Höfe, Hof VIII

Rosenthaler Str. 40/41

10178 Berlin-Mitte

Tel.: +49 (30) 275 905 90

MO bis SA 11 - 18 Uhr

Verkaufsoffene Sonntage am 07.09.2025 zur IFA

von 12 -18 Uhr

sowie im Dezember an den Adventssonntagen am 07.12.2025 und 21.12.2025

von 12-18 Uhr

Weihnachten, 24.12. und Silvester 31.12. 2025 von 10-14 Uhr

E-Mail: kontakt@formost.de